中俄原油管道项目:15年艰苦谈判、1030公里管道和3亿吨原油

中国是一个贫油国,解放前,汽油和柴油几乎完全依赖进口,这也是人们将其称作“洋油”的原因。直到上世纪六七十年代,老百姓家里使用的煤油灯仍被称为“洋油灯”。直到大庆油田的开发,我国在1963年实现了石油的自给自足,甚至开始有少量的原油出口,这才逐步改变了依赖进口的局面。

然而,这种自给的局面仅持续了约30年,直到1993年,中国再次成为原油净进口国。2021年,中国的原油自给量为1.99亿吨,但进口量已达到5.13亿吨,对外依存度已经超过70%。

进入90年代,大庆油田的原油产量逐渐进入下降阶段。为弥补这一空缺,中俄两国的石油部门开始接洽,并着手研究建设中俄原油管道的可能性。1994年,中石油与俄罗斯的尤科斯石油公司接触。自苏联解体后,俄罗斯涌现出许多私营原油生产企业,尤科斯便是其中较为重要的一家,其总裁霍多尔科夫斯基对建设中俄原油管道表现出浓厚兴趣。

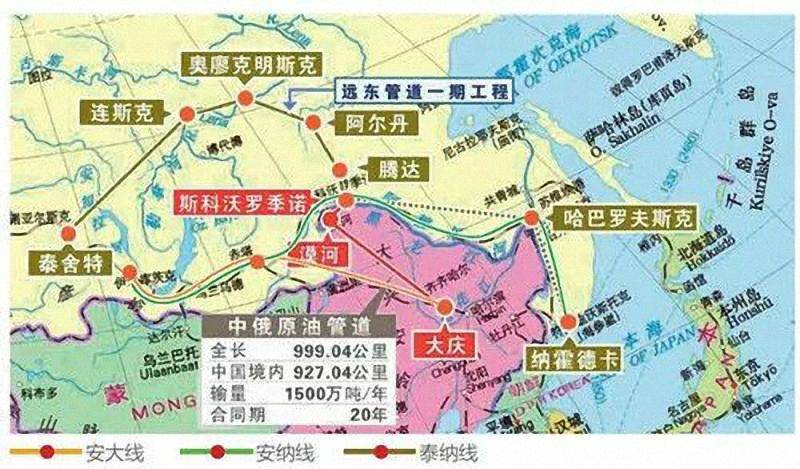

最初,尤科斯提出了“安大线”方案,计划铺设一条从俄罗斯安加尔斯克油田到大庆的石油管道。中石油对此方案表示认可,且长期以来,尤科斯一直是主要的谈判对象。然而,直到2001年,双方签署了可行性研究总协议后,我国国家发改委副主任张国宝才发现,俄罗斯政府对于建设中俄输油管道的看法与尤科斯完全不同,导致该项目始终未能取得实质性进展。

展开全文

很快,俄罗斯国内关于“安大线”方案的反对声音越来越大,最主要的质疑有两个:其一是“安大线”经过贝加尔湖的南端,存在管道泄漏可能污染这个全球淡水资源占比最高的湖泊;其二是俄罗斯认为在建造管道时,不能仅考虑中国,还应考虑韩国和日本等其他亚洲国家,力求实现俄罗斯国家利益的最大化。

在这种背景下,日本提出了“安纳线”方案。该方案的路线完全位于俄罗斯境内,从安加尔斯克油田出发,沿贝加尔湖、阿穆尔大铁路和中俄边界,最终通向俄罗斯远东的纳霍德卡港。此方案的提出,一方面是由于日本本身对俄罗斯原油的需求,另一方面,日本对俄罗斯仅考虑中国的方案感到不满,认为这会影响到他们的能源供应。

根据曾任国家能源领导小组办公室成员韩晓平的分析,随着中国的快速发展,石油需求量急剧上升,日本非常担心中国会“抢”走俄罗斯的大量原油,导致自己无法获得足够的石油供应。于是,日本开始积极推动“安纳线”项目。2002年底,日本政府与俄罗斯开始接触,时任日本首相小泉纯一郎与普京会晤了数次,讨论能源合作问题。此外,日本外相和前首相也多次访问俄罗斯远东,表示愿意为管道建设提供75亿美元的贷款。

显而易见,日本通过推动与俄罗斯的能源合作,意在提升自己在远东地区的影响力,并进而影响中俄的全面战略合作伙伴关系。日本的介入直接影响了“安大线”的进程,使得俄罗斯在考虑是否铺设管道时更加谨慎,甚至变得试图最大化其利益——既要卖油给中国,又想卖油给日本和韩国。

但在俄罗斯的这一设想下,实际情况并不乐观。韩晓平指出,俄罗斯在东西伯利亚的石油资源非常有限,且地处高寒地区,地表下是冻土层,石油开采的难度极大,工作期短,加之俄罗斯的资金短缺,这一地区的油田并未被充分开发。而且从东西伯利亚输油的成本极高,需要不断加温,消耗大量能源,这使得俄罗斯的“多方兼顾”想法显得不现实。

与日本、韩国相比,中国地理上更接近俄罗斯,且石油需求量更大,因此,俄罗斯的首选方案应当是中国,而非日韩。尽管如此,在日本的不断施压下,俄罗斯重新审视了中俄原油管道的路线,开始进行更为复杂的外交博弈。

2003年5月,胡锦涛主席访问俄罗斯,亲自与普京总统进行磋商,推动了中俄石油管道建设的进程。经过长时间的谈判,最终在2004年12月21日,由普京亲自批准的“泰纳线”方案正式确定。这一方案是在原“安大线”基础上向北延伸约400公里,远离了贝加尔湖,经过伊尔库茨克州的泰舍特,沿贝加尔湖-阿穆尔铁路,一直延伸至纳霍德卡港。

2005年4月26日,俄罗斯政府正式批准了“泰纳线”方案。普京此举旨在巩固和加强中俄的全面战略合作伙伴关系,并认识到中俄原油管道建设不仅仅是经济因素,还包含政治和社会层面的考量。

然而,在中石油与尤科斯的早期合作中,俄罗斯政府并未积极参与,这也导致了中俄石油管道建设进程的缓慢。在此期间,尤科斯公司总裁霍多尔科夫斯基因涉嫌偷税漏税被俄罗斯政府逮捕,并最终导致尤科斯公司的破产。此后,美国股东起诉俄政府,要求赔偿损失。为偿还尤科斯债务,俄罗斯希望能够从中国借款60亿美元。

这笔贷款的提出,引起了中国政府的高度关注。尽管俄罗斯经济不景气,且国内许多人对其信用持怀疑态度,但经过多次磋商,中国银行和国家开发银行表示愿意贷款,前提是贷款与石油供应挂钩,风险是可控的。最终,经过国务院的批准,中石油与俄罗斯石油公司签署了长期合同,从2005年起,俄罗斯每年通过铁路运输向中国供油4840万吨,贷款则通过油款偿还。

到2011年,俄方通过油款偿还了全部60亿美元贷款,并与中方达成了双赢局面。此时,尽管中国石油行业的“三桶油”竞争激烈,政府依然选择了中石油作为与俄罗斯谈判的唯一代表,以避免不必要的恶性竞争。

在俄罗斯的各种动摇下,普京终于在2005年7月8日首次公开表示,俄罗斯将优先铺设通往中国的原油管道。2008年,双方的谈判进一步取得进展。最终,2009年2月17日,中俄双方在人民大会堂举行了盛大的签约仪式,确定了长期的合作协议,俄罗斯将每年通过管道向中国输送1500万吨原油,并且中国将向俄罗斯提供250亿美元贷款。

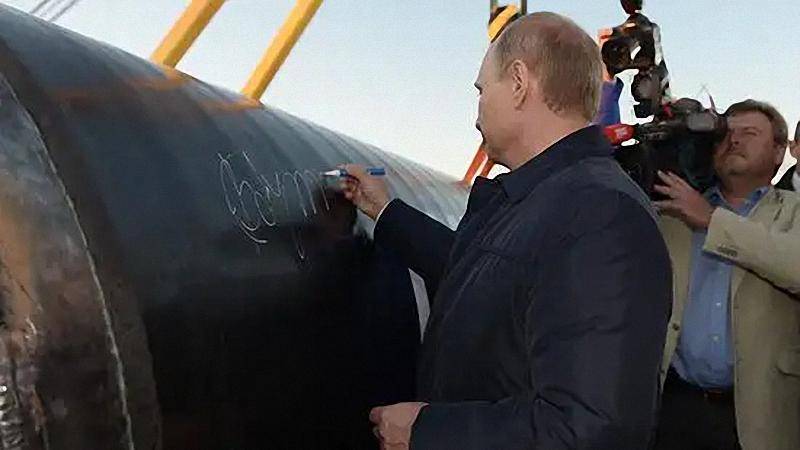

2009年10月,随着一系列复杂的谈判达成共识,最终的协议敲定。2010年9月30日,管道正式建成并开始试运行。普京亲自到现场启用输油阀门,标志着这一重大的能源合作项目正式落地。

这条全长1029.9公里的管道,不仅加强了中俄两国的能源合作,也使得俄罗斯成为中国的主要原油供应国之一。该管道预计在2030年之前,每年为中国输送3亿吨原油,意味着每年约30万桶的日供应量。

尽管谈判过程充满曲折,但中俄两国凭借长期的战略眼光,最终使这一能源合作梦想成为现实,实现了双方的双赢。

评论